一、为什么秋季校园容易成为传染病的“高发期”?

1.人群密集且接触频繁

校园里人员密集,密切接触频次高,易于病原传播。

2.季节变化,免疫力下滑

秋冬气温忽冷忽热,呼吸道黏膜易受损,暑期作息不规律也会降低抵抗力。

3.多类传染病并存

呼吸道疾病、肠道疾病可能同时流行。

二、校园常见传染病及其特征

1.呼吸道传染病

◆流感:主要表现为头痛、肌肉酸痛、全身乏力、咳嗽,并常伴发热(≥37.3℃)等,全身症状较明显。

◆麻疹:早期症状类似感冒,发热3–4天后出皮疹,常从耳后、发际起疹,迅速蔓延至全身,出疹期症状最为严重。

◆风疹:常有低至中度发热,伴头痛和疲倦感,1~2天后从面部和颈部开始出疹,一天内扩展至全身。

◆流行性腮腺炎:典型表现为以耳垂为中心的腮腺肿痛,局部发亮但不发红,咀嚼时加重,可伴发热、头痛。

◆水痘:先有发热,1~2天内出疹,从躯干延至头面、四肢,迅速转为瘙痒水疱,易被抓破。

◆百日咳:特征为阵发性痉挛性咳嗽,咳嗽尾声有鸡鸣样回声,病程长(2–3个月),严重影响呼吸系统。

◆肺结核:常见症状包括持续超过两周的咳嗽、咳痰,或痰中带血,可伴有午后低热、盗汗、消瘦等,易被忽略。

◆新冠:常见发热、干咳、乏力,部分有嗅觉味觉减退,少数伴咽痛、鼻塞、腹泻等。

2.肠道传染病

◆手足口病:常见于幼儿,口腔、手、足部位出现疱疹或溃疡,常伴有口痛、厌食,影响进食和日常活动。

◆诺如病毒腹泻:起病急,常见症状包括恶心、呕吐、腹痛、水样腹泻,可伴发热、头痛,易引起脱水。

3.虫媒传染病

◆乙脑(流行性乙型脑炎):起病急,常见症状包括高热、抽搐、意识障碍,严重可致呼吸衰竭或遗留后遗症。

◆登革热:多以突发高热,伴有剧烈头痛、肌肉关节痛(常称为“断骨热”),可出现充血性皮疹或点状出血疹。

◆基孔肯雅热:主要表现为急性发热,常伴关节剧痛(多为对称性,影响腕、踝等关节),可出现斑丘疹或斑疹,多见于躯干和四肢,部分患者有“双峰热”表现。

◆疟疾:由疟原虫感染引起,通过雌性按蚊叮咬传播,典型临床表现包括周期性寒战、高热和大汗,可伴贫血和肝脾大,为一种可防可治的寄生虫病。

三、校园传染病预防要点:坚持良好生活习惯,做自己健康的第一责任人

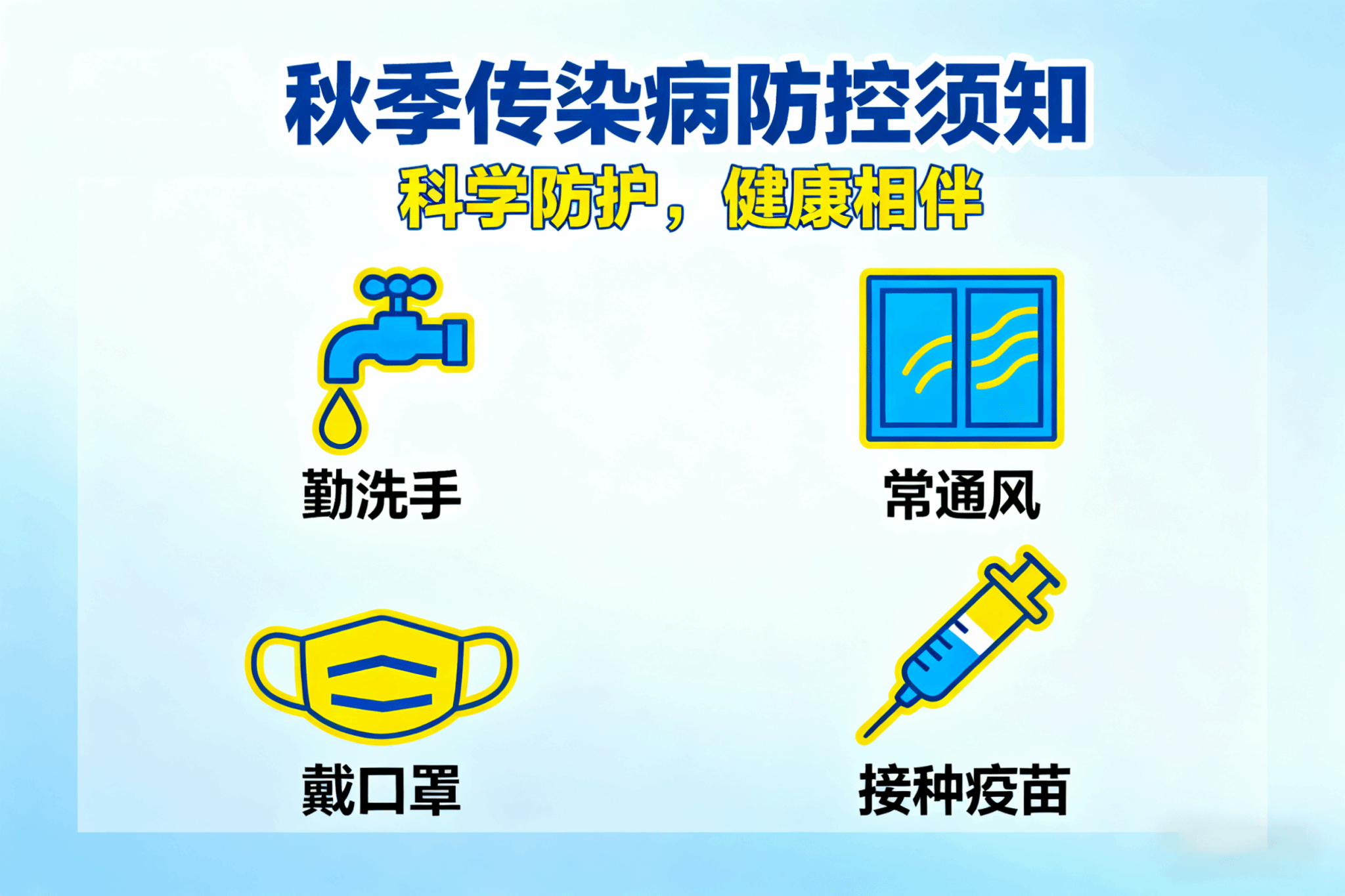

1. 洗手、保距离:饭前便后、接触公共物品后,立即用“七步洗手法”使用流动水和洗手液彻底清洁双手。避免前往人群密集地,交谈、排队时保持安全社交距离。

2. 常通风:确保教室和宿舍每天至少开窗通风3次,每次30分钟以上,保持空气流通。

3. 防蚊措施:户外穿浅色长袖衣裤,及时涂抹蚊虫驱避剂防止被叮咬,夜间休息时采用蚊帐、蚊香等防蚊措施。

4. 体魄:保证充足睡眠,均衡饮食,加强体育锻炼,增强自身免疫力。

5. 充足睡眠,规律作息:保持作息规律,营造安静、黑暗的睡眠环境。

6. 早就医:出现发热、咳嗽、呕吐、皮疹等不适症状,立即报告老师或家长,及早就医,不带病上课。

7.接种疫苗:积极响应学校安排,按时、全程接种各类预防疫苗,建立免疫屏障。

四、出现不适别硬扛,“科学应对”很重要

1. 及时告知:如出现发热(体温≥37.3℃)、呕吐、腹泻、皮疹等症状,第一时间告诉老师和家长,不要隐瞒病情,更不要带病上课、考试。

2. 居家休息:确诊传染病后,按照传染病管理规定居家隔离治疗,待症状完全消失持有医院开具的复课证明后,再回到校园,避免传染同学。

3. 做好消毒:患病期间,个人用品(如衣物、被褥、餐具)要单独清洗、消毒;家人照顾时,也要做好防护,避免交叉感染。

健康小事,科学应对是关键。每一次及时的报告、每一份耐心的居家,不仅是对自己负责,更是对身边同学和老师的关爱。让我们携手努力,用科学和信任共同守护校园的健康与安宁。

科学的应对能有效阻断传播,而日常的预防更能为我们筑牢防线。让我们从“勤洗手、多通风、戴口罩、强锻炼”做起,培养良好习惯,共同构建一个更加健康、安全的校园环境!