4月16日,在第55个“世界地球日”来临之际,我校地理教研组和土左一中地理教研组共同组织90余名师生走进内蒙古电力集团,开展“我们的能源,我们的地球”主题研学活动。本次活动将地理课堂延伸至能源利用一线,通过沉浸式学习电力调度、绿电发展、虚拟电厂等前沿内容,推动学科知识与现实应用的深度融合,为“双碳”目标下的能源教育注入新活力。

从课本到实践:解锁能源的“地理密码”

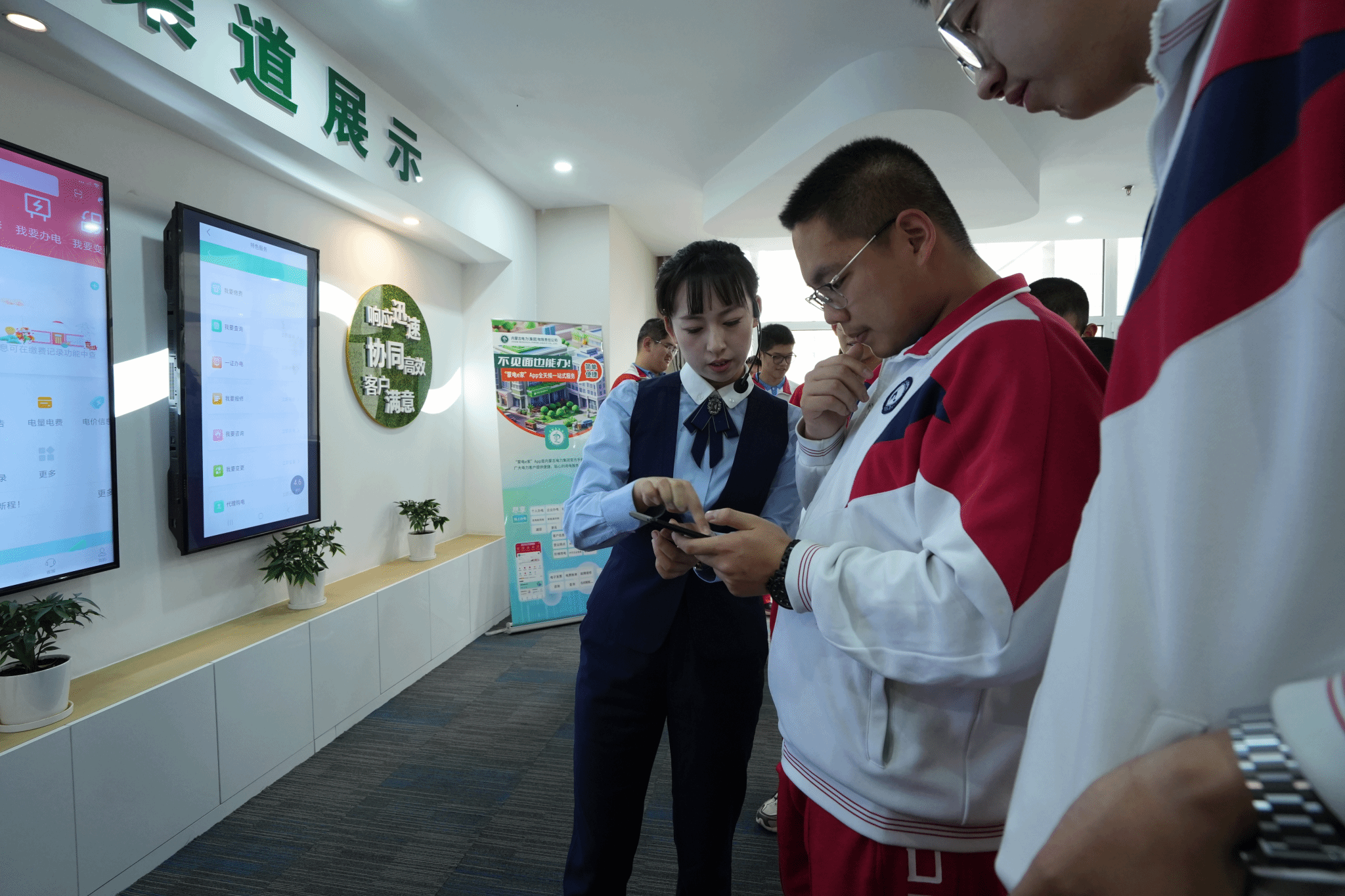

在电力集团专业讲解员的带领下,同学们首站探访95598供电服务热线中心。“过去课本中‘能源供需调配’的概念在这里变得具象化。”高二(11)班学生张印感叹道。通过实时工单处理演示,学生们直观理解地理学科中“资源跨区域调配”与“公共服务设施布局”的实际意义。

在阶梯电价政策展区,学生们结合家庭用电数据,用数学建模分析电价分档对节能减排的促进作用。地理教师王香东说道:“阶梯电价是地理学‘人地协调’理念的政策化身——它让抽象的资源危机,变成了每个人电费单上的数字信号。节约一度电,减少的不仅是电费,更是内蒙古草原上的一缕风、一片阳光的未来价值。‘这不仅是地理课,更是一堂融合经济学、环境科学的跨学科实践课。’”

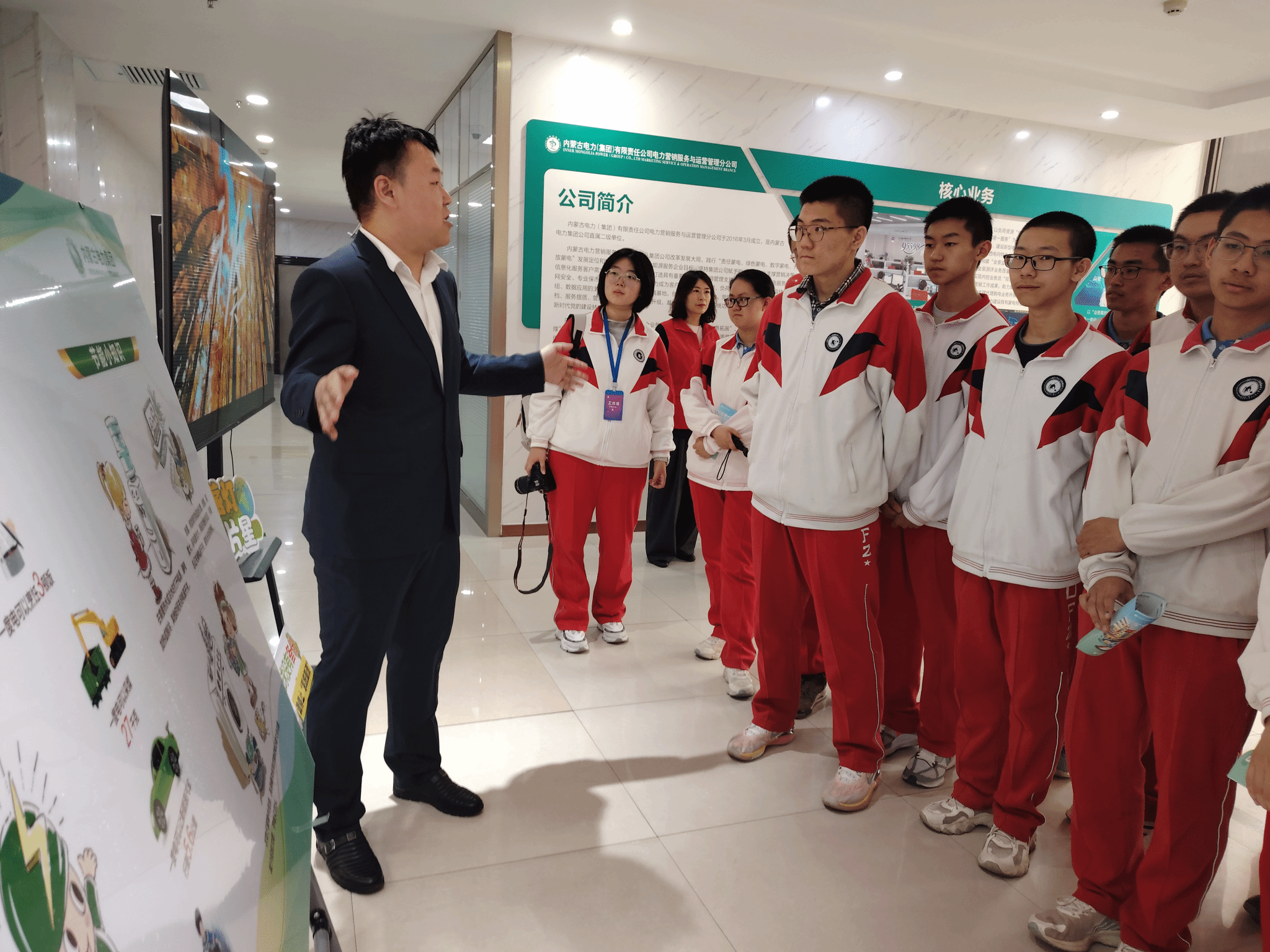

绿电与未来:内蒙古的“风光”答卷

作为全国可再生能源示范基地,内蒙古的“绿电”发展成就成为研学重点。学生们通过动态数据屏,深入了解了风电、光伏发电的区位优势与生态效益。“课本上的‘清洁能源替代’在这里有了真实案例!”学生在笔记中写道。

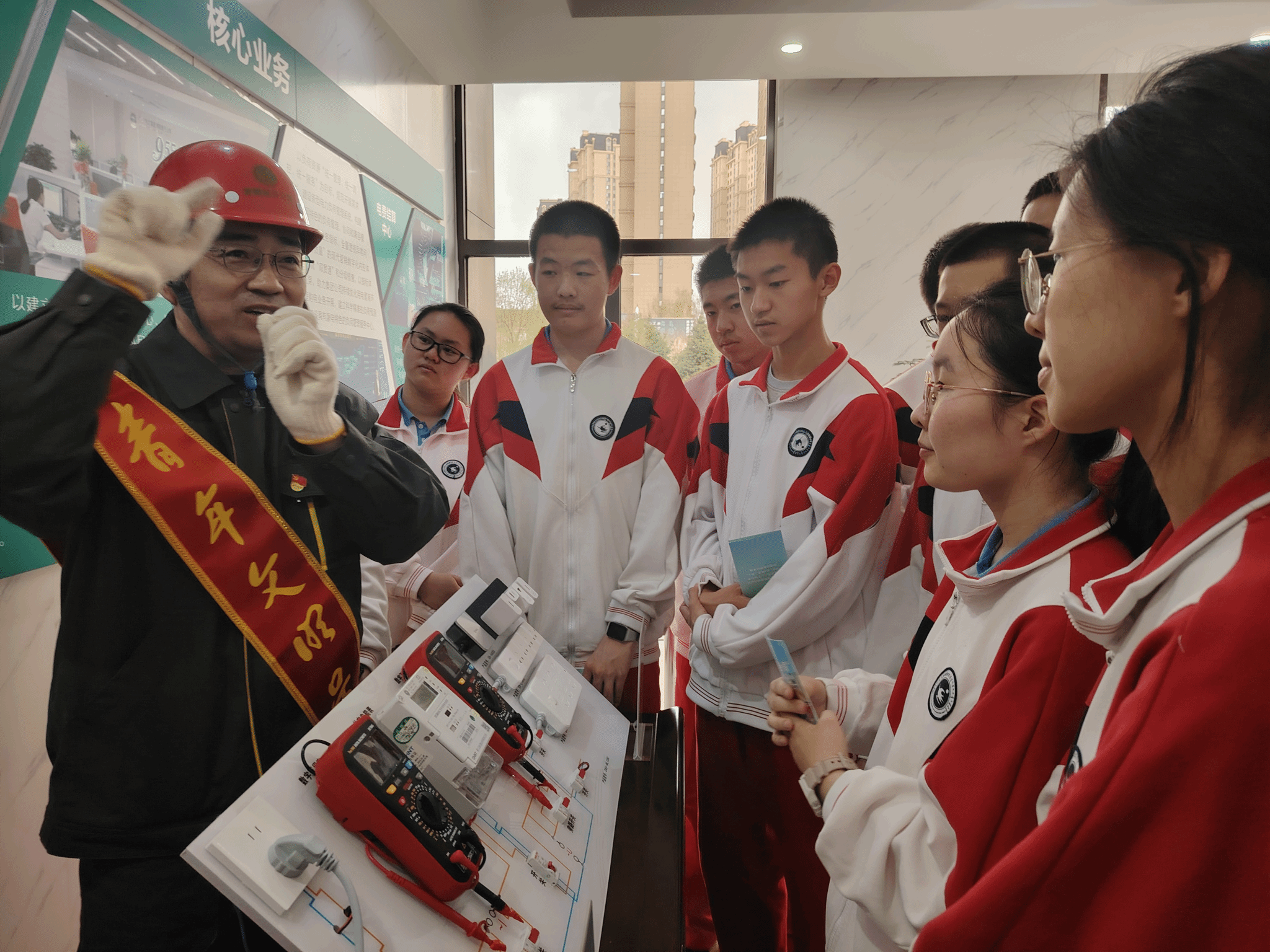

电力工程师用通俗比喻向同学们解释:"家庭电路就像人体的血液循环系统——电能从变电站(心脏)出发,通过导线(血管)输送到每个电器(器官)。还结合电路原理提出"一度电的智慧",建议"用带开关插排,一年可省约100度电""洗衣机、电动车充电在低谷时段(22:00-6:00)用电,成本降低50%"。节电不是不用电,而是用地理思维优化能源时空配置——就像内蒙古把风电在夜间送到北京充电桩,每个家庭也能成为微型‘虚拟电厂’的节点。

教育赋能:让“双碳”目标扎根少年心中

本次研学活动是我校“地理+”跨学科课程体系的重要一环。地理教研组长王焕梅总结道:“我们希望通过真实场景,让学生理解地理不仅是山川湖海,更是人类与地球可持续发展的纽带。”内蒙古电力集团相关负责人表示,此类合作有助于青少年建立科学的能源观,为未来绿色人才培养播下种子。

践行绿色使命,共筑可持续未来

作为新时代的青年,我们既是能源的使用者,也应是可持续发展的推动者。从随手关灯的习惯养成,到家庭用电的科学规划;从关注绿电政策的落地实施,到未来投身清洁能源的技术研发——地理学的终极目标,从来不是被动地认识世界,而是积极地改变世界。

内蒙古的风,正推动着涡轮机旋转;草原的光,正转化为千家万户的清洁电力。而我们,也将带着这次研学的思考与收获,在未来的学习与生活中,以更理性的消费观、更创新的科技力、更坚定的环保心,为“双碳”目标的实现贡献青春力量。

能源变革的浪潮已至,而我们,正是那奔涌向前的后浪!(文 | 王香东 图 | 班瑜瑞)