为弘扬中华优秀传统文化,让学生在实践中感受传统艺术的魅力,4月10日,我校美术组和初一年级联合呈现了一堂以“瓦当的学习与制作”为主题的特色实践课。初一(5)班的同学们通过了解瓦当历史、临摹传统纹样、动手制作瓦当模型,沉浸式体验了中国古代建筑构件的独特美学,在心中种下了传统文化的种子。

从历史中触摸文化肌理

“瓦当,是中国古代建筑檐头的陶制构件,不仅有蔽护屋檐、防止风雨侵蚀的实用功能,更以精美的纹饰承载着古人的审美与智慧……”两位同学首先通过图文并茂的课件,带领大家追溯瓦当的起源。

随后,同学们观看了瓦当图片和拓片,细致临摹了经典纹样。有同学在临摹“青龙纹”时感慨:“原来每个纹样都有故事,线条的曲直变化里藏着古人的智慧,比我想象中更有韵味。”

让传统纹样“活”在手中

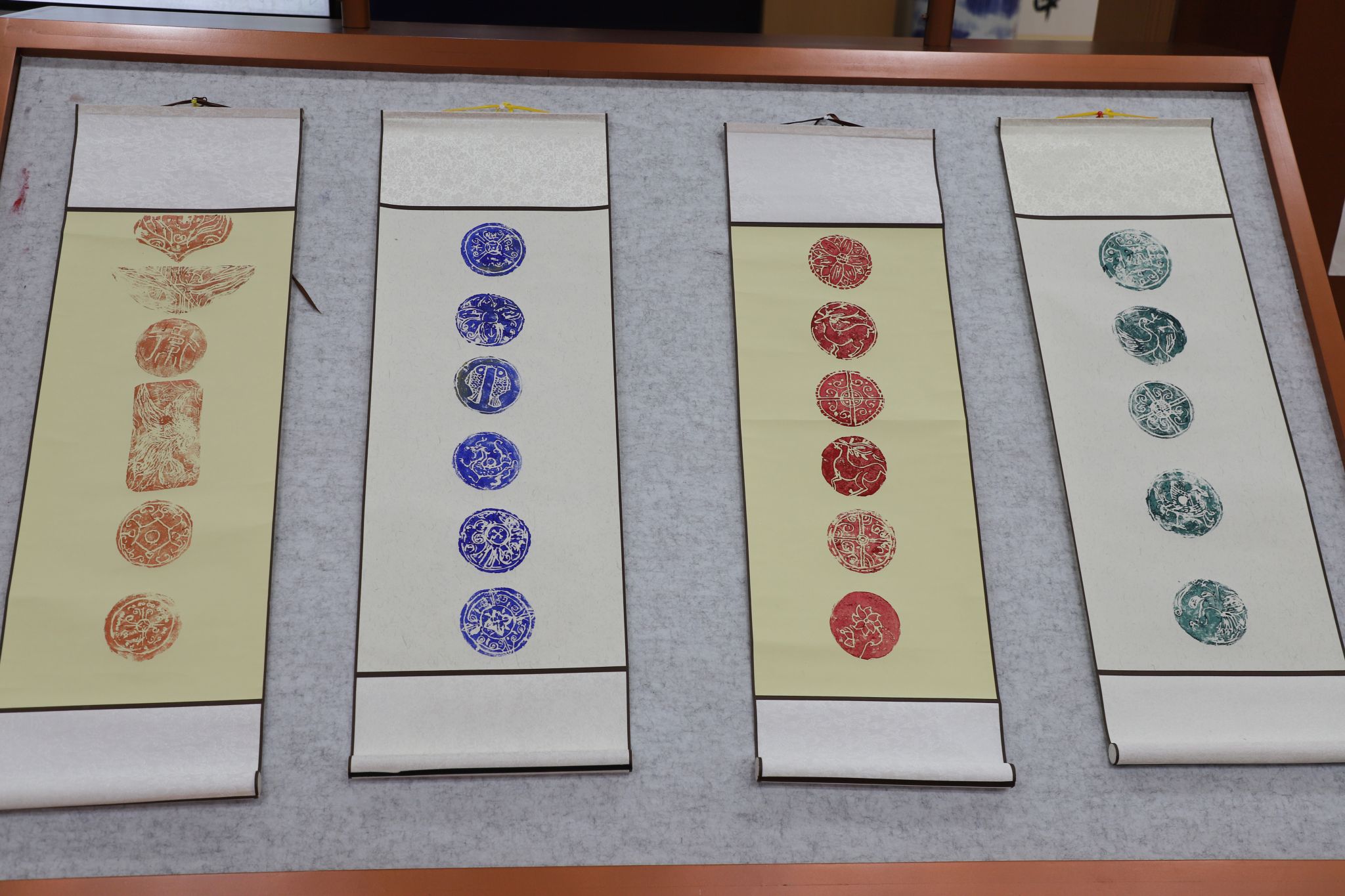

在动手实践环节,课堂设计了“平面拓印+立体塑形”双线体验,让学生从不同维度感受瓦当艺术的魅力。体验吹塑纸拓印的学生参照秦汉瓦当纹样,用铅笔在吹塑纸上勾勒轮廓,再用雕刻笔细致刻画线条。此时力度的轻重需格外讲究,过深易破纸,过浅则拓印不清。刻好模板后,同学们用毛笔蘸取颜料,均匀涂抹在吹塑纸凸起的纹路上,再轻轻拓印在卷轴上。

体验超轻粘土塑形小组的同学们以“瓦当的立体还原与创新”为目标,将揉匀的黑色粘土按压在直径10厘米的圆形底板上,再用工具雕刻出瓦当的边缘凸棱。在纹样创作上,有的小组严格参照汉代瓦当的对称美学,用粘土搓成细条;有的小组则融入现代元素,用粘土捏出“附中”字样并环绕云纹。

让传统文化扎根心田

瓦当虽小,却承载着千年文明的密码。此次文化体验课让学生在“刻、印、捏、塑”的多感官互动中,不仅掌握了传统工艺的基础技法,更在“古今对话”中理解了纹样背后的文化寓意。当古老的瓦当纹样通过现代材料重新呈现,传统文化不再是课本上的图片,而是触手可及的温度与创意。今后,我校将持续通过特色课程设计,让美育与文化传承同频共振,为落实“立德树人”根本任务交出了一份生动的答卷。