(一)

1962年7月,我从内蒙古师范学院(今内蒙古师范大学)中文系毕业。那时大学毕业生由国家统一分配工作,在填写志愿时,因为呼市只有两个名额,而要求留呼市的同学很多,学院领导动员毕业生“到基层学校去”,于是我就报了乌兰察布盟。8月,听说分配方案已定,我就到系办公室去问,才知道我被分配到内蒙古师范学院附属中学了。真的没有想到,太意外了。直到工作以后,才听说是附中校长马耳点名把我要到附中的。我们毕业时是在附中实习的,马耳校长听了我们全班50多名同学的实习课,最终选了我一个。老实说,这让我十分感动,使我对未来的教学工作有了足够的自信。我忘不了马校长的知遇之恩,这也是我一直在附中努力工作的缘由和动力之一。

8月中旬,我到附中报到,成了语文组的新成员,开始了我的教学生涯。那年我23岁。

附中语文组是个友爱团结的集体,老师们都很关照我,从备课写教案到讲课批作业,从如何和学生打交道和到日常生活该如何安排,事无巨细,我都得到过这位大哥或那位老姐的指教和帮助,使我很快适应了新的环境,融入到了这个集体中。

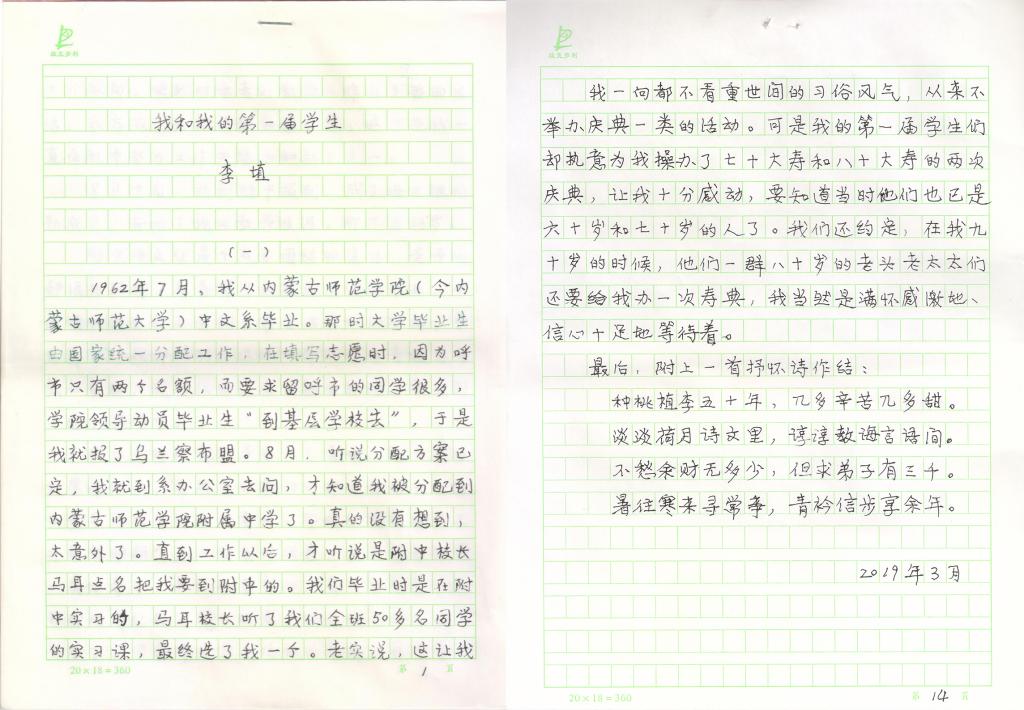

李埴老师手稿

我从小的理想就是当一名老师,现在真的如愿以偿了,自然万分激动,决心好好干一场,力争早点成为一名好老师。那时刚刚熬过“三年困难时期”,物质条件很差,更没有涨工资一类的奢求,我们心里想的只有工作和学生。我那时年纪轻,精力旺盛,满怀雄心壮志,一天除了上课和参加学生们的活动外,基本都在办公室备课批改作业,处理班级学生事务,除了晚上睡觉,几乎不回宿舍。记得1963年我和在高中教数学课的仇老师分在一个宿舍,他生活规律,每天早起早睡,而我则习惯熬夜,半夜后才回宿舍,那时仇老师早已进入梦乡。第二天早晨我醒来的时候,他早就去了办公室。我们俩在一间宿舍住了半年多,竟然只在宿舍打过两三次照面。和组里老师说起此事,大家都哈哈大笑。

我带的第一届初中生和我一样是在1962年进入附中的,我一直觉得这是我们的缘分。不知是哪位领导的主意,附中的两个初一汉生班从他们这一届开始实行男女分班,我代这两个班的语文课,在他们升入初二时,我又担任了男生班的班主任。

我很庆幸自己刚一工作就带上了这么好的两个班。这群孩子一个个顽皮好动,活泼可爱,又聪明伶俐,遵规守矩。上课的时候,当我看到孩子们聚精会神的模样,若有所悟的微笑,听到他们争先恐后的应答,心领神会的笑声,真的非常享受那份独有的快乐与满足。

在和这两个班学生共同生活的三年中,我自己感觉到在教学和班主任工作上,都有了很大进步,也取得了一定的成果。马耳校长曾鼓励我说:“你已经在讲台上站住了。”我很清楚,是这两个班的学生成就了我。

转眼三年就过去了,1965年这两个班初中毕业,学校决定从这两个班学生中选取一半升入附中高中,组成高一4班,其余学生报考中专或其他学校,要么落榜回家。

很快升入高中的学生名单公布了,有一个情况完全出乎我的预料,使我惊诧不已。我任班主任的初一3班(男生班)有五六名学习品质都很好的学生没有被录取,而且连中专也不能报考。我马上去找马校长询问原因,才知道原来这几个孩子的家长都有比较严重的历史问题,比如家长曾是国民党统治时期的高级官员,或有海外关系等等,总之政策如此,无可奈何。那个年代人人都懂阶级路线,所以家长和孩子虽然很难过,但他们还是积极响应号召,报名到农村去安家落户,接受贫下中农的再教育了。1965年8月下旬,学校派我和另一位老师,把我们班的6名连同高三毕业的2名学生,送到了巴彦淖尔盟乌拉特中后旗五加河公社的同义隆村去插队劳动。他们大概是师院附中的第一批下乡知识青年吧,这6名学生当时只有十六七岁。

当然,像绝大多数知青的命运一样,我们班下乡的九个孩子在经历了十来年艰苦生活的磨练之后,也先后返回了城里,现在他们都已年过古稀,儿孙绕膝,用他们自己的话说“日子过得也还不赖”。我还想特别说一下他们中的王迅同学,在初中毕业13年后的1978年,已经29岁的他终于赶上了恢复高考,他竟然考上了北京大学考古系,后来又读了博士,成为中国考古专业的第一位博士,现任北京大学教授,博士生导师,在中央电视台的考古、鉴宝一类节目中常会看到他。

师大附中62届合影

(二)

我的第一届学生中,有50多名升入附中高中,合成一个班,即1965年新学期的高一4班。我也继续伴着他们一起成长,担任该班的班主任,教高一3、4两班的语文课。

凭着三年的教学经验,班里又都是选拔出来的老学生,工作起来真是顺风顺水,得心应手。但我丝毫不敢懈怠,一直兢兢业业地做着每一份工作,尽其所能地努力讲好每一节课。就这样平平稳稳地过了一个学期,期末考试我们班的成绩非常优秀,我心里甭提有多么的高兴和自豪了!

第二学期很快过了大半,1966年6月,轮到我们班学工劳动。一天,我正带着学生们在呼市乳品厂干活,下午收工后回到学校,进校门时传达室老大爷告诉我,我家里打来电话,说我两岁的儿子病了,让我赶快回家送儿子到医院治疗。那时我家在公主府内蒙古师范学校宿舍,因为离附中太远,我平时就住在学校宿舍,周六晚上回去,周日下午返校。听了传达室大爷的话,我叫来班长安排了一下,就急忙骑车赶回了家。

第二天一大早我就赶到学校,准备召集学生到乳品厂劳动。可刚进校门,我就发现情况不对,学生们在校院里来来去去,办公室南面墙上贴了许多大字报,还有不少老师和学生正往墙上刷浆糊,要贴大字报呢。

怎么回事?我慌忙跑上二楼,推开语文组办公室的门,只见组里的老师们都在,桌子上铺放着一张张大白纸,有的正在用毛笔抄写大字呢。屋子里紧张而混乱,大家一脸的严肃和惊恐……

附中的“文革”的序幕就此拉开了。

课不上了,大家一齐闹“革命”。但怎么闹,谁也不清楚。于是看报纸,听广播,看各种各样印着最新指示消息的传单,思索着,探寻着,同时一刻不敢停地闹腾着。

随后就有学生揪斗打骂老师(特别是班主任)的事了。牧区班一位多次被评为优秀班主任的老师,就被他的学生追打得无处藏身,幸而他逃到语文组办公室,我们搬开贴墙摆放的几个放作业的立柜,将一个立柜斜放在墙角,在柜后留了一个可容一人站的空隙,把他藏进去,这才帮他逃过了一次劫难。

相比之下,我这个班主任可就幸运多了。我的学生没有批斗过我,就连不得不贴大字报时,也有两个学生提前偷偷告诉我,让我先有个精神准备。这种时候他们还牵挂着我,能不让我感动吗?后来社会两派斗得很激烈了,校内倒平和了许多,师生们终于可以一起学毛选,一起学两报一刊的文章了,这时我注意到,马校长和别班的几位老师,竟然也主动到我们班来参加学习讨论,看来他们也认为这是个“仁义”之班了。到了1966年10月,全国刮起大串联的狂风,学生们成群结队地或坐火车或徒步到全国各地去串联革命了。我们几个教职员也动了心,于是我们自发组成了一支13男4女共十七人的长征串联队,决定响应号召,徒步长征到首都北京去串联。

11月5日上午,我们打着红旗,背着小行李卷和书包水壶,从附中出发,靠一本中国地图册,踏上了往北京去的征程。9日晚,我们到了凉城县汉营镇,住在了厂汉营中学。吃完晚饭,该校初三年级的七名女学生听说我们要步行到北京去串联,便主动来到我们住的地方,恳切真诚地要求加入我们的长征队。她们说,她们从来没有走出过大山,非常想去看看北京天安门。说跟着我们这支老师组成的长征队,她们感到踏实。她们的真诚善良打动了我们,这是几个月没有感受过的师生情谊啊,我们爽快地答应带她们一起走,小姑娘们高兴得跳了起来。为了安全和便于管理,队长指派我和丁老师做她们的班主任,这样,我又有了7个学生,她们和我高一4班的学生年龄相仿。

从此,我们长征队就扩大到了24人。这几个女孩从小农村长大,能吃苦,身体素质好,走路比我们都利索,又是第一次出远门,所以格外兴奋,一路上欢声笑语,给我们增添了许多欢乐。看着她们,我真的很想念我的学生了。

北京天安门留影

又经过半个月的辛苦跋涉,翻山涉河,穿洞过桥,离北京越来越近了。在路上我们听到一个消息,毛主席要在11月26日第八次接见红卫兵,这是毛主席最后一次接见红卫兵了。我们是既兴奋又担心,生怕错过这次接见,造成终生的遗憾。于是我们疾步行进,终于在25日晚赶到了北京。等我们在兵马司胡同小学住下的时候,已经是午夜时分,真是又困又累。当晚我们接到明天接受毛主席检阅的通知时,兴奋异常,久久不能入眠。

26日上午我们整队来到解放公园门口,在马路边坐下焦急地等待着。大家高唱革命歌曲,诵读毛主席语录,情绪热烈欢快。

下午三点刚过,主席的车队缓缓开来。先是三辆警卫卡车开过,随后,第一辆检阅车上毛主席和林彪向路边欢呼的人们轻轻挥动手臂,人声立刻沸腾起来。我们站在路边,离车队只有几米远,看得十分清楚,毛主席身材魁梧,脸色确如报纸描绘:红光满面,神采奕奕。林彪则面如白纸,一副病态。后面几辆车上站着周总理,江青等,在后面一辆车上的众多人员中我好像还看到了刘少奇。

十几辆车瞬间驶过,我们激动的心情却久久不能平静。

再说我的高一4班,他们当然没能读完高中的课程,我们也没能再在附中的高中课堂上会过面。老实讲,这成了我一生的最大遗憾,至今无法释怀。我本来希望也完全可以把他们教到高三毕业的,可没有。后来他们大部分成了建设兵团的战士,一部分下放到农村牧区做了知识青年,还有……

(三)

岁月无情匆匆过,师生情谊无了时。

从我的第一届学生走出附中校门直到今天,我们之间的联系和牵挂从来没有间断过。特别是改革开放以来,国家兴旺,社会安定,人们的日子越过越好。年龄在不断的增长,我和学生们的交往反而更为频繁起来。有意思的是,我们的每次活动总是当年的男生班和女生班不分你我地一起举办,就像从来就是一个班似的;而且好像没有以高一4班的名义搞过什么活动,仿佛他们这群人在附中读书的时候就没有分开过。

我一向都不看重世间的习俗风气,从来不举办庆典一类的活动。可是我的第一届学生们却执意为我操办了七十大寿和八十大寿的两次庆典,让我十分感动,要知道当时他们也已是六十岁和七十岁的人了。我们还约定,在我九十岁的时候,他们一群八十岁的老头老太太们还要给我举办一次寿典,我当然是满怀感激地、信心十足地等待着。

最后,附上一首我的抒怀诗给这篇文章作结:

种桃植李五十年,几多辛苦几多甜。

淡淡荷月诗文里,谆谆教诲言语间。

不愁余财无多少,但求弟子有三千。

暑往寒来寻常事,青衿信步享余年。

李埴,汉族,1939年生,内蒙古卓资县人。1962年毕业于内蒙古师范学院中文系汉语言文学专业,同年分配至内蒙古师院附属中学任教,直至1999年退休。其间曾担任班主任十多年,任语文教研组组长十余年直至退休。1988年被评为中学高级教师。曾兼任全国中小学语文教学研究会理事,全国语文命题研究中心理理事,曾多年兼任内蒙古中小学汉语文教学研究会常务理事、副秘书长。